花と緑の基礎知識

| 樹木の剪定・整枝 |

(I)剪定作業に当たる心得

1)現場の状況の概況を詳知する。

2)作業の手順は原則として、高木→中木→低木。

3)作業する樹木が決定したら、下記を熟知する。

(1)樹木の形状、枝の伸び具合

(2)隣接する樹木との関連

4)作業はまず樹冠から、順次下枝へ。

5)樹冠から、順次下枝へが原則であるが、脚立の移動を最小限にするため可能範囲で作業段取り

検討するのが理想である。

6)作業効率を高めるために、安全であれば隣接樹木も同時に剪定することも有効。

7)安全のためにロープで脚立を固定する。命綱の使用は当然。

8)作業完了後、3)の確認を行う。

9)作業実施中、用具(ハサミ等)の安全上の保持を怠らない。

(Ⅱ)仕立てに関係する木の性質を知る。

庭木の仕立てと手入れの技術は、それぞれの木の性賀を知っておくことが大切です。

庭木でいう自然樹形は、それぞれの樹木がもっている性質や特徴をそのまま生かして仕立てた樹形をいいますが それにはまず、自然に育ったときの木の姿(樹形)を知っておくことです。

人工的に仕立てるときの樹形は、その木の自然枡形を参考にして、その木らしい樹形に育てます。

2)自然に育ったときの木の大きさを知る

木の大きさは、高木、中木、低木に分けられます。

その木の自然に育つ大きさに合った大きさに仕立てることが大切です。

3)葉の形と常緑か落葉かを知る

庭に樹木を植える場合には、樹種を葉の着生状態から、常緑樹と落葉樹に分けて考えます。

さらに葉の形状から次のように分類されます。

常緑針葉樹・・・マツ類、ツガなど

落葉針葉樹・・・カラマツなど

常緑広葉樹・・・モチ、ツバキなど

落葉広葉樹・・・ケヤキ、カエガなど

4)木の鑑賞のポイントを知る

樹木には葉が美しいものや、花がすばらしいものというように、それぞれ鑑賞するポイントがあります。

その木の見どころはどこにあるか、鑑賞のポイントを知ることが大切です。

樹木の鑑賞するポイントを分けると次のようになります。

①葉の形や色つダを鑑賞する木

②花や実を鑑賞する本

③幹の肌や色を鑑賞する木ご

④木姿を鑑賞する木

⑤落葉後の冬姿を鑑賞する木

5)陽樹と陰樹を知る

樹木は日当たりに対する反応によって、陽樹と陰樹に分けられます。

陽樹とは、日当たりがよくないと育たない本で、マツ類、ミカン、ユ-カリ、アオギリ、ウメ、ケヤキ、スズカ

ケヤキ、センダン、ポプラなどです。

陰樹とは日陰でも育つ木で、日当たりがよくても育つ陰樹と、日当たりがよくては育ちにくい陰酎とがあります。

・日向でも育つ陰樹

アスナロ、イヌガヤ、カクレミノ、シキミ、テイカカズラ ツバキ、サザンカなど

・日向では育ちにくい陰樹

アオキ.アセビ、マンジョウ、ミヤマシキミ、ヤブコウジ、ナギイカダなど

(Ⅲ)仕立てにあたって考慮すること

庭木の仕立てにあたっては、つぎの三点を考慮に入れて仕立てるようにしたいものです。

その木の特徴を生かし、あまり人工的になり過ぎないように仕立てること

ナチュラリティ、自然であることを大切にしましょう。

2)釣り合いがとれていること

技の長さ、木の高さと幅、幹―技の太さ、枝の問隔など、総じてバランスがとれているか考えてみること。

バランス、釣り合いを大切にしましょう。

3)調和がとれているか

枝の流れ、二本以上の株の曲がりや方向、隣りの木との調和、庭全体との調和などを考えて眺めてみること。

リズムを大切にしましょう。

(Ⅳ)庭木仕立ての三要素

庭木の仕立てるときに大切な要素は、次の三要素です。

盆栽と庭木は基本は同じ

2)幹立ちがよいこと

・立ち上がりが良いこと

・こけ順がよいこと

・幹模様がよいこと

3)枝順と枝ぶりがよいこと

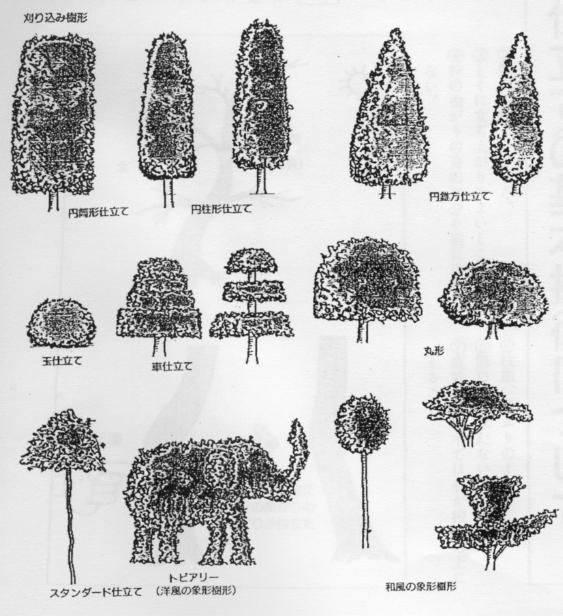

(Ⅴ)庭木の樹形のいろいろ

自然樹形とは、自然に生えているときの木の形をいいますが、庭木でいう自然樹形は、その樹木がもつ性質や

特徴をそのまま生かして仕立てた樹形をいいます。

人工樹形とは人工的に作った樹形の総称で、次の三種類があります。

①自然風に刈り込んだもの

②鳥などの形に刈り込んだもの

③生垣などのように幾何学的に刈り込んで使用するもの

(Ⅵ)庭木の仕立ての基本技術について

庭木を仕立てるときに注意しなければならないことは、樹本のどの部分を正面にするかということです。

これを考えないと、どんな庭木の仕立てもアンバランスなものになってしまいます。

庭木の正面は、つぎのようにして決めます。

自然のままに生育した樹木でも古木になると形のよい樹形となり、表(正面)と裏ができています。木は向日を

がありますから、太陽に向かって伸びます。南側が表となり北側が裏となります。

正面の決定にはつぎの条件を考慮します。

①根張りのよいところ。

②幹立ちのよいところ。

③とくに立ち上がりのよいところ。

④幹の曲がりの背の部分を前に出さない。

⑤枝順、技ぶりのよいところ。

⑥傷口の目立たないところ。

⑦直幹、模様木では心が根元の上に

⑧木の心、樹冠は、前方にかぶるふうになること。

2)木の芯の仕立て直しについて

木の心を切って脇の技を立てて、木の心を立て直すどとを、核心といいます。

木の心の立て直しは、

①木の伸びすぎを防ぐ、

②幹のこけ順をよくする、

③核順、枝ぶりを直す、

④幹模様をつけるため、

といった目的で行ないます。

また、核心を繰返して行なうことによって、幹のこロ順のよい本を仕立てることができます。

3)木の仕立て方の種類について

木の仕立て方には、つぎのような種類があります。

①本仕立て

苗から育てる仕立て方で、年数はかかりますが、よい庭木を作ることができます。

②早仕立て

山堀など自然状態で太ぐなった木を、短い年数で仕交てる方法です。

品格あるよりよい庭木を作るには、本仕立てがまさっていますが、仕上がるまでに年数がかかります。

また、実生苗から仕立てる場合は、直根が伸びやすい苗のうちに直根を切って横根を張るようにします。

さし木から仕立てる場合には、ヒマラヤスギでは心が立ちにくく、イヌツゲやチヤボヒバなどでは、枝枯れをお

こしやすいなどの欠点をもつものもありますので注意します。

接木苗では、接がれたところがコブになったり、台木負けして台木のほうが太らず逆木(さかさぎ)になること

があります。

3)幹模様をつける方法について

幹模様をつける方法は、二つあります。

①支柱の誘因による方法、

②竹二本を使って行なう方法

1.支柱誘引による幹模様づけの方法

①支柱としては、竹や丸太を使う。

②しばるのは、シユロナワや縄を使う。

2.支柱二本による幹模様づけの方法

①細い木に換様をつけるには竹二本を使って行なう。 、

②竹一本を使って巻きつけて模様をつけると、どうしても正面に曲がりの出っぱりが出るので二本の支柱で行なう。

③できるだけ、正面に出っぱりができないように注意する。